故人西辞黄鹤楼烟花三月下扬州

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,出自李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。这是李白写给孟浩然的送别之诗,有人评价此诗是,“一个风流的人送另一个更风流的人去一个最风流的地方去”。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 离别的风情有千万种,或借酒消愁,或愁肠百转,或黯然神伤,或无语凝噎,但只有太白能把离别写得如此诗意唯美,展现出意境的开阔和逸兴的勃发。

离别的风情有千万种,或借酒消愁,或愁肠百转,或黯然神伤,或无语凝噎,但只有太白能把离别写得如此诗意唯美,展现出意境的开阔和逸兴的勃发。

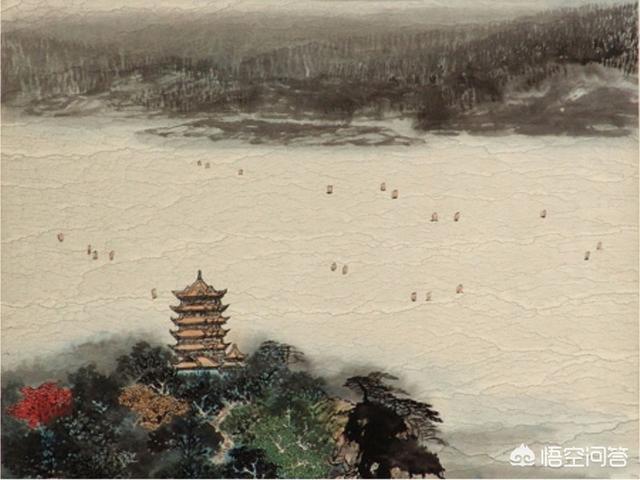

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,不仅交待了送别的时间与地点,还点明了友人将要去往的方向。我和风流天下闻的孟夫子此刻在仙人乘鹤而去的黄鹤楼前依依惜别,他要乘船到那草长莺飞绿柳如烟的江南繁华之地扬州那里。 “故人西辞黄鹤楼”,诗人辞别的地方,都充满了诗意与梦幻。黄鹤楼,传说是三国时期蜀汉名臣费祎飞仙登天之地。此番孟浩然由此奔赴广陵,也寄予着李白对其前途似锦的殷切期盼与深情祝福。

“故人西辞黄鹤楼”,诗人辞别的地方,都充满了诗意与梦幻。黄鹤楼,传说是三国时期蜀汉名臣费祎飞仙登天之地。此番孟浩然由此奔赴广陵,也寄予着李白对其前途似锦的殷切期盼与深情祝福。

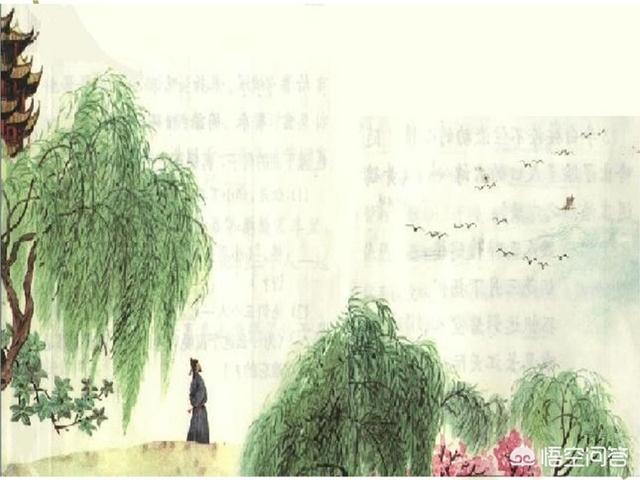

“烟花三月下扬州”,很容易让人联想到南朝丘迟在《与陈伯之书》中所云,“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”。“烟花三月”,极其精准而精炼地概括出暮春江南繁华似锦、如烟似雾的胜景。此句意境清新俊逸,唯美诗意,流露出开元盛世才有的盛大气象。 自此,人们提到江南美景,最先想到的诗句就是“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”和“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨之中”。前者高度概括了江南春景里独有的繁华与绚烂,后者完美展现了江南烟雨特有的朦胧与迷离。

自此,人们提到江南美景,最先想到的诗句就是“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”和“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨之中”。前者高度概括了江南春景里独有的繁华与绚烂,后者完美展现了江南烟雨特有的朦胧与迷离。

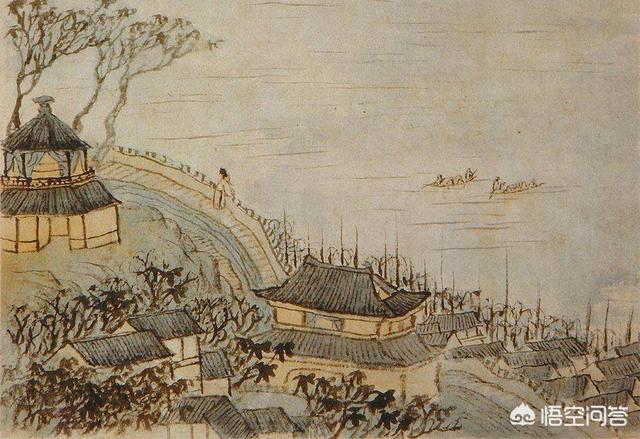

“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”,将视线推移到长江之畔。在广袤无垠的长江之水面前,李白独自望着孟夫子的江船远去,直到它消失在江水与天空交接的尽头。两位风流诗人的告别,不着一“悲”字的深情与留恋,在此全部展现出来。

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州出自唐代伟大诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 全诗内容为: 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

白话译文: 友人在黄鹤楼向我挥手告别, 阳光明媚的三月他要去扬州。

这首诗,表现的是一种充满诗意的离别。其之所以如此,是因为这是两位风流潇洒的诗人的离别,还因为这次离别跟一个繁华的时代、繁华的季节、繁华的地区相联系,在愉快的分手中还带着诗人李白的向往,这就使得这次离别有着无比的诗意。

“故人西辞黄鹤楼”,这一句不光是为了点题,更因为黄鹤楼是天下名胜,可能是两位诗人经常流连聚会之所。因此一提到黄鹤楼,就带出种种与此处有关的富于诗意的生活内容。而黄鹤楼本身,又是传说仙人飞上天空去的地方,这和李白心目中这次孟浩然愉快地去广陵,又构成一种联想,增加了那种愉快的、畅想曲的气氛。

“烟花三月下扬州”,在“三月”上加“烟花”二字,把送别环境中那种诗的气氛涂抹得尤为浓郁。烟花,指烟雾迷蒙,繁花似锦。给读者的感觉绝不是一片地、一朵花,而是看不尽、看不透的大片阳春烟景。三月是烟花之时,而开元时代繁华的长江下游,又正是烟花之地。“烟花三月”,不仅再现了那暮春时节、繁华之地的迷人景色,而且也透露了时代气氛。此句意境优美,文字绮丽,清人孙洙誉为“千古丽句”。 李白渴望去扬州之情溢于言表。

这是送别诗,寓离情于写景。首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水。诗以绚丽斑驳的烟花春色和浩瀚无边的长江为背景,极尽渲染之能事,绘出了一幅意境开阔,情丝不绝,色彩明快,风流倜傥的诗人送别画。“烟花三月下扬州”,蘅塘退士评曰:“千古丽句”。

李白与孟浩然的交往,是在他刚出四川不久,正当年轻快意的时候,他眼里的世界,还几乎像黄金般美好。比李白大十多岁的孟浩然,这时已经诗名满天下。诗人送友人远行,对老朋友要去繁华的扬州充满了羡慕,诗中洋溢着欢快的情绪。诗人在江边极目远送,可见两人友情的深厚。全诗自然清丽、境界开阔、形象传神.

我与朋友在黄鹤楼道别,他要在春光明媚,百花争艳的三月去扬州。

出自:唐代·李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

诗文:

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

我与朋友在黄鹤楼道别,他要在春光明媚,百花争艳的三月去扬州。看着友人乘坐的船挂起风帆,渐去渐远,而我只能目送看着一江春水,在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。

注释:

黄鹤楼:中国著名的名胜古迹,故址在今湖北武汉市武昌蛇山的黄鹄矶上,属于长江下游地带,传说三国时期的费祎于此登仙乘黄鹤而去,故称黄鹤楼。原楼已毁,现存楼为1985年修葺。

孟浩然:李白的朋友。年龄比李白大,在诗坛上享有盛名。李白对他很敬佩,彼此感情深厚,因此称之为“故人”。

扩展资料

李白寓居安陆期间,结识了长他十二岁的孟浩然,并很快成了挚友。公元730年(开元十八年)三月,李白得知孟浩然要去广陵(今江苏扬州),约孟浩然在江夏(今武汉市武昌区)相会。几天后,孟浩然乘船东下,李白亲自送到江边。送别时写下了这首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

诗句看起来似乎是写景,但又不单纯是写景。李白对朋友的一片深情,李白的向往,正体现在这富有诗意的神驰目注之中。诗人的心潮起伏,正像滚滚东去的一江春水,描绘出极富诗意的、两位风流潇洒的诗人的离别。

文章是带着一片向往之情的离别,被诗人用绚烂的阳春三月的景色,将放舟长江的宽阔画面,将目送孤帆远影的细节,极为传神地表现出来。

其实主要就是诗里的“烟花”这个词如何解释,其实只要是喜欢文学的,研究文学的,都绕不过去这个坎,如何解释这个烟花,是一个不大不小的问题。

报载以前江泽民总书记就遇到一个人问他,说烟花三月下扬州里的烟花是什么意思,他说我不知道,我回去给你问一下。其实只要是爱好文学的,会经常看到有人问这个烟花是什么意思,也没有见能解答的。

我今天可以尝试解答一下,我以前通过看书知道一个事,说是在民国时期,有一些人起来鼓噪搞新文化运动,推广白话文,其中有几个旗手打算成立出版一个文学期刊,发表白话文作品,可是要给刊物起一个名字,于是就临时急急忙忙的抓了一个词,起名叫“语丝”。等到事情尘埃落定,一切都妥当之后,慢悠悠,忽忽悠悠的,问题就来了,那就是如何从语法的角度来解释语丝这个词?,因为过去中国历史上都没有语丝这个词的。

后来经过诸位文学大咖的一番研究,终于得出结论了,原来中国语言的双声词是可以分开的,是的,那时候中国人已经接触英语了,可以看到英语里的单词都是一个固定的单词,无法再分开的,而相反中国语言里的双声词却可以分开,再组成一个新的词汇。就像语丝这样,虽然组成的词,似可解又不可解,但是很有新意,又很新奇,又貌似有很多内涵,又很朦胧,等等诸多好处。

那么下面就是烟花这个词了,我认为就是这样的。但是首先要排除有典故这种情况,就是某些字词是有典故的,具有非字面的意思,但是通过寻找,这个词可以排除有典故的情况,那么就可以从字面来寻找答案了。先看原句“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,假设烟花是形容的主语扬州,那么就可以知道烟花是形容城市景像的,但是不是,仔细看就可以知道烟花是形容三月的,在句子里是做时间状语,烟花三月,那么三月里是什么景像呢?,这样一分析,我们就知道了原来烟花是真的形容三月里的花的,是形容那些花因为距离远而看不清,或者被云雾笼罩,像烟像雾一样,好了,问题说明白了,就可以打住了,谢谢观看。

西辞一一孟浩然要去杨州,是顺水向东,黄鹤楼在身后,在西面,故称再辞。

下杨州一一古人乘舟逆水为上,顺水为下,因孟浩然顺水东去,故环下杨州。