春望杜甫背景_春望杜甫背景简介

唐玄宗天宝十四年(公元755年)十一月,安禄山起兵叛唐。次年六月,叛军攻陷潼关,唐玄宗匆忙逃往四川。七月,太子李亨于灵武(今属宁夏)继位,是为唐肃宗,改元至德。杜甫闻讯,即将家属安顿在都州,只身一人投奔肃宗朝廷,结果不幸在途中被叛军俘获,解送至长安,后因官职卑微才未被囚禁。唐肃宗至德二年(公元757年)春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵干古的名作。

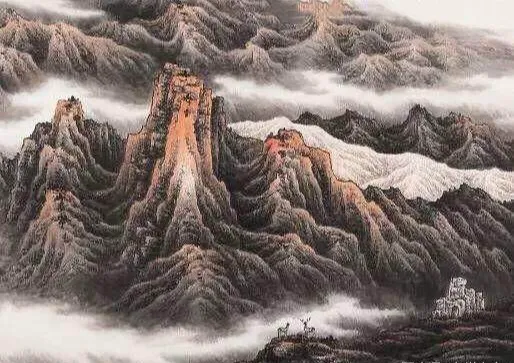

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

杜甫《春望》的创作背景是安史之乱这个事件。这场政治叛乱历时七年零两个月,是唐朝由盛而衰的转折点。也造成了唐代藩镇割据。由于发起叛乱者乃是以安禄山与史思明二人为主,故事件被冠以安史之名。虽然叛乱最终被平定,可是对中国后世的经济、政治、社会、文化、外交均产生了极为深远而巨大的影响。

这是一首五言律诗,作于唐肃宗至德二年(757)。当时长安被安史叛军焚掠一空,满目凄凉。杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景伤情,发出深重的忧伤和感慨。诗人在这首诗中表现了爱国之情。 国已破,家无存,亲人散,颠沛流离的残酷现实。

全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而不平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。”此论颇为妥帖。“家书抵万金”亦为流传千古之名言。

《春望》

《春望》是杜甫在安史之乱后所作,《登高》是杜甫晚年所作。

作于唐肃宗至德二年(757)。当时长安被安史叛军焚掠一空,满目凄凉。