与朱元思书朗读(与朱元思书朗读节奏划分)

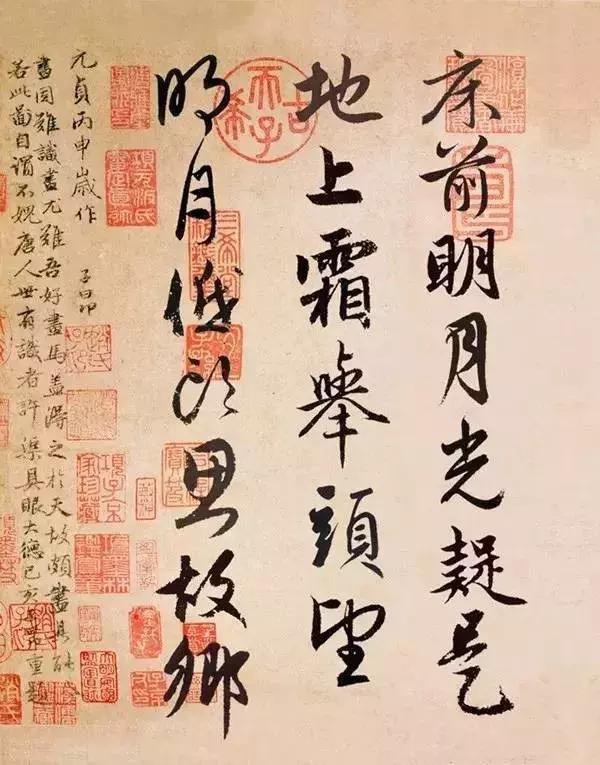

风/烟/俱净,天/山/共色。从/流/飘荡,任意/东西。自/富阳至桐庐/一百许里,奇山/异水,天下/独绝。

水/皆/缥碧,千丈/见底。游鱼/细石,直视/无碍。急湍/甚箭,猛浪/若奔。

夹岸/高山,皆/生/寒树,负势/竞上,互相/轩邈,争高/直指,千百/成峰。泉水/激石,泠泠作响;好鸟/相鸣,嘤嘤成韵。蝉/则千转不穷,猿/则百叫无绝。鸢飞戾天/者,望峰/息心;经纶世务/者,窥谷/忘反。横柯/上蔽,在昼/犹昏;疏条/交映,有时/见日。

1. 朱元思书朗读的节奏是相对稳定的。

2. 这是因为朱元思作为一位经验丰富的朗读者,他在朗读时会根据作品的语调和情感变化,适当调整自己的节奏,使其更加贴合作品的表达要求。

3. 此外,朱元思还注重在朗读中给予文字以适当的停顿和呼吸,以增强表达的韵律感和节奏感。

这种注重节奏的朗读方式,使得他的朗读更加生动有力,能够更好地传达作品的内涵和情感。

由易到难,由浅入深。从个人成长经验上来谈:

1.阅读通俗小说。

我们最熟悉的是白话文,可以先学习白话文和文言文交汇夹杂的文本。文本引人入胜、通俗易懂的就是小说。推荐你可以读四大名著,四大名著其实不难读,今天是古典小说的经典,但是放明清也就是那时候的网络小说罢了,所谓的经典作品,不过是从前的流行文化。很多小学生都能读原版,我就是小学暑假读完三国演义的,我想提问者阅读能力肯定不止小学水平吧。

其次四大名著主要也是用明清白话文写的,会掺杂一些文言文,不知不觉就在学习文言了。语言最直白的西游记,三国语言更具美感,当然红楼梦最美,但通俗程度差些。三国演义兼具通俗直白和一定程度的语言美感,章回体小说也加入很多诗词串场,相当于看电影时的背景音乐,诗词就是最简短的文言,而且辞藻通常美,容易理解,激发学习兴趣。

当然你也可以读其他古典小说,一般都是白话文,但审美大体比不上四大名著。

2.阅读经典古文的选段:文言文入门阶段。

《滕王阁序》可以说是古今第一骈文了,对仗工整,文采爆棚,随便拿一段出来都是诗一样的语言。初学者最容易陷入的就是文体表面的华美,可以激发你继续探索的欲望。所以《洛神赋》可以选几段来看,《阿房宫赋》、《赤壁赋》等文采绝佳都推荐背诵。读《小石潭记》、《答谢中书书》、《与朱元思书》、《陋室铭》、《桃花源记》等小品文可以学习简单的写作。这个阶段需要拿本古汉语字典翻一翻,不建议埋头背字典、做古文阅读,太枯燥了!

此外,类似于《师说》、《劝学》、《出师表》等说理的古文这时候建议少看,除非你自己喜欢。还在培养语感和兴趣的阶段,就像儿童学古诗最好先别念宋诗,就学唐诗好了,宋诗喜欢说理论道,需要一些深度思考,容易枯燥,陷入歧途。建议不要做太多习题也是这个原因,能带你入门的小美文很少,刚入门不要被那些习题再踢出门。

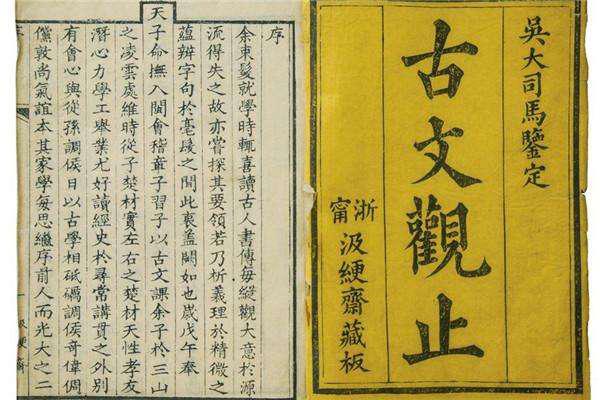

同时可以拿出《古文观止》了,同样是翻一翻,遇到喜欢的可以细读,不建议强上。

反复巩固练习基础,熟练通达已学的,适当探索未知的。

3.阅读畅销古文小书:文言文初级,基本应用。

这时候对中学课本的文言文烂熟于胸,可以去搜索八大家的代表作来看,以及历代最有名的文人代表作,诗经、楚辞、汉赋、六朝诗文等,选最出名最简单的就行 这时,最经典的文言文可以构筑坚实的审美和文法基础,上一阶段最经典的古文这时候完全熟记于心了,倒背如流,已经走上广阔的经典文学大道。

然后,上《古文观止》吧。这是古代少年学习文言文的入门读物,有点自信,连古代儿童都比不上?

史记、资治通鉴选段,通达历史。老子庄子作为文采最好的百家学派,推荐看,文采哲理兼具。李渔张岱袁枚的代表作:《闲情偶寄》《陶庵梦忆》《随园食单》,《浮生六记》完全能看,这些都是市场的畅销书,没有专业门槛。

4.阅读诗文集:文言文中级,到达熟练程度。

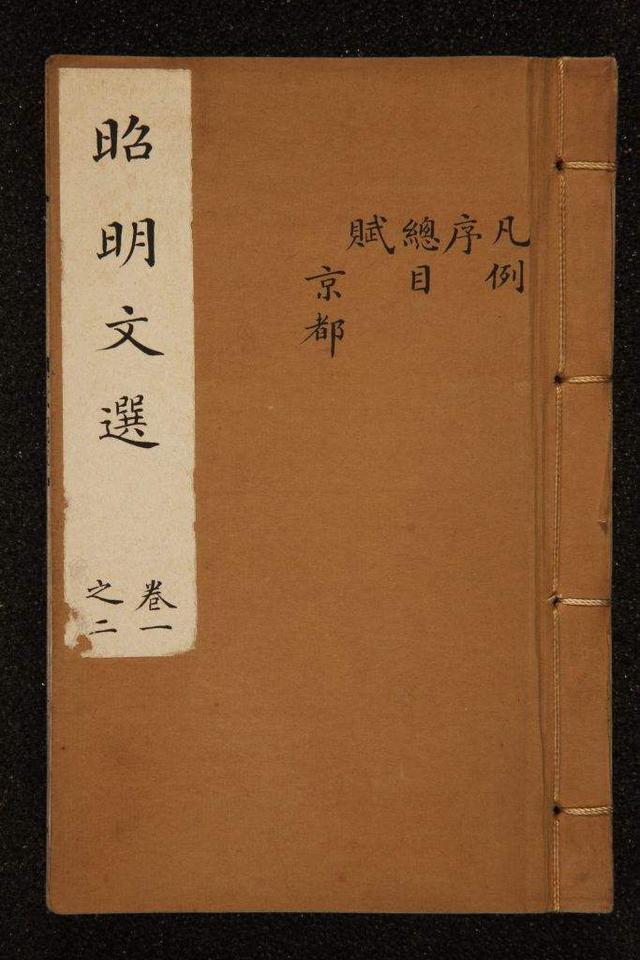

昭明文选,诗经,楚辞,乐府诗集,六朝文絜,名家文集等经典整本的大量看吧,都是历代老祖宗精选的某个时代最杰出的诗文。

这时候古汉语词典不离手了,已经入门并且具有一定古文写作水平了,看古汉语字典也没有压力负担,不觉得枯燥。当你把字典翻厚了以后,走完经典部分的大道,开始见识,什么叫浩如烟海,上大部头吧——

5.历代古籍原版:文言文高级,精通、研究级别。

二十四史,四库全书,大藏经,永乐大典……中文系专业都觉得困难,长大了,以后的路靠你自己了。

6.正常人穷尽一生都在上一个阶段里打转,我觉得没必要了。一般人对经典文化了解都太少,古典文献很不普及,只要把你发掘出来的那部分古籍种的好东东介绍给大众,就是大功一件了。

看了看大家说的都是意义理解方面的,那我来分享一个听觉感官方面的。

【观点摘要】

1.出声诵读是古人读书重要方式。

2.古人如何减少读书枯燥感。

3.重磅推荐当代有趣的诵读法。

【正文】

1.有道是:书读百遍,其义自见,这个"读"不只是用眼睛,也包括用嘴巴出声诵读。古代读书人读文言是离不开嘴的。讽诵涵泳,有时也自得妙趣。

2.但是一味干巴巴地读也是很枯燥的对不对?读有韵脚格律的诗词歌赋还好,读文言,而且还不太理解的情况下去读就很枯燥了。怎么办?有道是说的没唱的好听,于是古人发明了吟诵等古典的音乐性读书方式。

3.说不如唱,那要是再把古文用节奏感强烈、新潮时尚的【说唱-rap】读出来呢?没错,哪怕暂时不理解文意也不觉得枯燥了,而且对于需要背诵的经典段落而言,节奏感鲜明的方式会让人不自觉单曲循环,不知不觉中熟读成诵,而且其义自见!比如喜马拉雅上的这位有趣的主播:守道琴来,他正在尝试着用妙趣横生而且充满青春活力的读古文方式,让古文"嗨"起来。

?墙裂安利给题主?

大道至简!在读王阳明,致良知是一种伟大的力量!读原文,悟原理!文字没有力量,文字背后你领悟到多少圣贤的精神和灵魂!

阳明先生十二岁时,一句“读书做圣贤”石破天惊,这句话不是孩童戏语,他一直念念不忘。现在见到当世之大儒,当然要向娄一斋先生请教成圣成贤的方法。娄一斋先生并没有因为阳明先生年轻而轻视,相反他对阳明先生能够提出“读书做圣贤”来,感觉非常高兴。他向阳明先生详细的讲述了宋儒的格物学说,并肯定地说“圣人是可以通过学习做到的”。阳明先生对此深信不疑,甚至欣喜若狂,从此他开始学习宋代大儒朱熹的学说,希望通过这条道路成圣成贤。

阳明先生用了三年的时间把朱熹的所有著作都读完了,可是连个圣贤的影子都没有看到。天理在何处?圣贤到底怎么做得?就在阳明先生感到无路可走的时候,突然有一天读到“众物必有表里精粗,一草一木,皆涵至理” 一句话。

阳明先生欣喜若狂,原来天理就在一草一木之中啊!既然学“格物之学”,不应只在口头上学,须要身体力行。他看到自己庭前郁郁葱葱的竹子,想到这竹子也是一物,按照朱熹的观点也应该包涵着至理,自己索性去格一格,把这个至理格出来。

开始先由一位姓钱的同学格竹,结果钱同学格了三天,没有格出至理来,反而病倒了。阳明先生认为是这位钱同学精力不够,于是自己亲自去格竹子,结果格了七天七夜,也没有格出其中的至理,也被累的病倒了。

阳明先生悟道之后才知道自己功夫用错了,这天底下哪里有可格之物?格物,只是在自己心上下功夫。

由于阳明先生的观点与朱熹等先儒的观点不一样,引起了别人的批评。阳明先生曾经对弟子说:“大家都说格物要按照朱子的教导去做,有哪一个真的按照他的教导做过呢?我是真真实实的做过。”从古至今,多少人就在书本里打转转,还自以为得到了真理。禅宗“以指为月”的譬喻正是批评人们的这种做法。

在《圣经·马太福音》中,耶稣说了一个比喻:“有一个撒种的出去撒种。撒的时候,有落在路旁的,飞鸟来吃尽了;有落在土浅石头地上的,土既不深,发苗最快,日头出来一晒,因为没有根,就枯干了;有落在荆棘里的,荆棘长起来,把它挤住了;又有落在好土里的,就结果实,有一百倍的,有六十倍的,有三十倍的。”耶稣解释说:“撒在石头地上的,就是人听了道,当下欢喜领受,只因心里没有根,不过是暂时的,及至为道遭了患难,或是受了逼迫,立刻就跌倒了。”

圣人的学问就像天国的福音,如果只是听一听,就像撒在石头上的种子,虽然当时欢喜领受,遇到考验还是不行。而体悟出来的,就是从自己心里发出来的,就像种子撒在好土里,就可以成倍的结果实了。