观刈麦翻译和原文_观刈麦译文及注释二

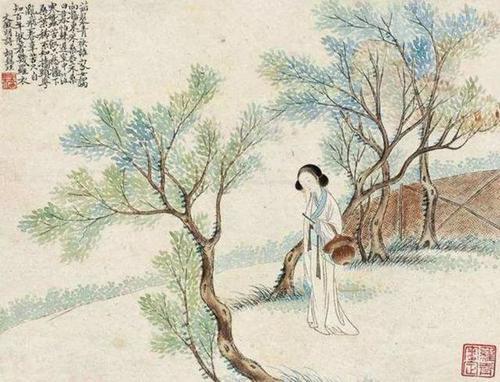

《观刈麦》是白居易对劳动人民的深切同情之作。诗中描述了农民在酷暑中辛勤收割小麦的场景,通过对比自己与农民的生活,白居易表达了对农民艰辛生活的感慨和对社会不公的批判。此诗语言朴实,情感真挚,展现了白居易作为诗人的人道主义精神和对社会的深刻洞察。

这首诗叙事明白,结构自然,层次清楚,顺理成章。诗一开头,先交代背景,标明是五月麦收的农忙季节。接着写妇女领着小孩往田里去,给正在割麦的青壮年送饭送水。

随后就描写青壮年农民在南冈麦田低着头割麦,脚下暑气熏蒸,背上烈日烘烤,已经累得筋疲力尽还不觉得炎热,只是珍惜夏天昼长能够多干点活。写到此处,这一家农民辛苦劳碌的情景已经有力地展现出来。

接下来又描写了另一种令人心酸的情景:一个贫妇人怀里抱着孩子,手里提着破篮子,在割麦者旁边拾麦。为什么要来拾麦呢?因为她家的田地已经“输税尽”──为缴纳宫税而卖光了,如今无田可种,无麦可收,只好靠拾麦充饥。

这两种情景交织在一起,有差异又有关联:前者揭示了农民的辛苦,后者揭示了赋税的繁重。

繁重的赋税既然已经使贫妇人失掉田地,那就也会使这一家正在割麦的农民失掉田地。今日的拾麦者,乃是昨日的割麦者;而今日的割麦者,也可能成为明日的拾麦者。强烈的讽谕意味,自在不言之中。诗人由农民生活的痛苦联想到自己生活的舒适,感到惭愧,内心里久久不能平静。这段抒情文字是全诗的精华所在。

它是作者触景生情的产物,表现了诗人对劳动人民的深切同情。白居易写讽谕诗,目的是“唯歌生民病,愿得天子知”。在这首诗中,他以自己切身的感受,把农民和作为朝廷官员的自己作鲜明对比,就是希望“天子”有所感悟,手法巧妙而委婉,可谓用心良苦。

《观刈麦》是一首唐朝诗人白居易的诗,描写了农民在麦田中辛勤劳作的场景。以下是对这首诗的简略:

炎炎烈日下,农民们在麦田中忙碌地收割着麦子。他们头顶草帽,手持镰刀,身姿弯曲,汗水浸湿了衣衫。麦田里一片金黄,麦浪随风起伏,仿佛是大自然的赞歌。

诗人白居易看到这一幕,深感农民们的辛勤和艰难。他在诗中表达了对农民的同情和敬意,同时也对当时社会的不公和压迫感到痛心。他呼吁人们要珍惜粮食,感恩农民的付出,并呼吁社会改善农民的生活条件。

这首诗语言简练,意境深远,通过描绘农民的生活和情感,反映了当时社会的现实和矛盾。它也提醒人们要珍惜粮食和感恩他人的付出。