方山子传苏轼_方山子与苏轼

苏轼妻死父逝,宦海升沉,身经乌台诗案的文字之狱,贬往黄州;陈慥也父死无禄,心志不得伸,以平民之身隐于异乡。元丰三年(1080年),陈慥听说苏轼被放逐而相迎于途中,以后过往频繁。两人情至深,故苏轼于元丰四年(1081年)写下了这篇散文

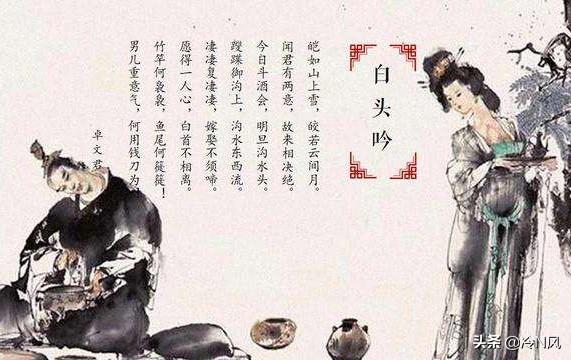

少年的方山子血气方刚,一身侠气;

成年的方山子折节读书,立志用事;

晚年的方山子归隐山林,怡然自得。 《方山子传》是北宋文学家苏轼创作的一篇散文。文章通过对苏轼与方山子的相遇与相交,了解他的人生经历,通过对这些人生经历的描述,表达了作者对方山子特立独行性格和人生取向的赞赏。

亦侠亦儒亦道, 侠风道骨儒心使酒好剑轻财异:隐与侠豪纵盛气,文韬武略总之,执着而又超越,追求心灵自由而又不逃避也是苏轼自己的写照.

【甲】记承天寺夜游 苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。【乙】方山子传(节选) 苏轼 方山子① ,光、黄② 间隐人也。少时慕朱家、郭解③ 为人,闾里之侠皆宗④ 之。稍壮,折节⑤ 读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然⑥ ,问余所以至此者。余告之故。俯而不答仰而笑呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。苏轼和方山子的人生际遇的不同: 答; 人生际遇:①苏轼:被贬官; 方山子:“不遇” 排遣方式:②苏轼:寻友、赏景: 方山子:隐居